Warum führen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überhaupt Versuche an Tieren durch? Können wir auf Tierversuche verzichten? Welche Alternativen gibt es zu Tierversuchen und wie können wir Tierversuche für die Tiere besser machen? Alle diese Fragen beantwortet unser FAQ-Bereich.

Was sind Tierversuche?

Als Tierversuche werden Eingriffe oder Behandlungen bezeichnet, die zu wissenschaftlichen Zwecken an Tieren durchgeführt werden. Diese können mit Schmerzen oder Schäden für die Tiere verbunden sein. Die möglichen Folgen dieser Versuche können auch bei den Nachkommen der Tiere auftreten. Auch, wenn diese noch gar nicht geboren worden oder geschlüpft sind. Zu Tierversuchen zählen also auch Eingriffe, die das Erbgut der Versuchstiere verändern können.

Welche Tierversuche sind erlaubt?

In Deutschland gibt es das Tierschutzgesetz. Durch dieses sind nur Tierversuche zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt, die einen Nutzen für die Tiere und den Menschen haben. Alle anderen Tierversuche sind verboten. Dazu gehören beispielsweise auch Versuche, die die Auswirkungen von Kosmetika oder Waschmitteln erproben sollen. Tierversuche dürfen nur in wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt werden. Dazu zählen Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Einen Tierversuch durchführen darf nur, wer über die nötigen fachlichen Kenntnisse verfügt. Das sind vor allem Wissenschaftler:innen. Sie müssen sich an sehr strenge Regeln halten, wenn sie einen Tierversuch durchführen möchten. Außerdem gibt es eine behördliche Kommission. Diese prüft jeden Antrag sehr genau und entscheidet dann, ob der Versuch durchgeführt werden dann. Aber auch die Durchführung eines Versuchs ist streng geregelt. Dies wird regelmäßig kontrolliert. Das hat zum Ziel, das Wohlergehen der Versuchstiere zu verbessern. Zudem muss jede Einrichtung über eine:n Tierschutzbeauftragte:n verfügen. Diese Person vermittelt zwischen Antragsteller:in und der Kommission.

Warum werden medizinische Tierversuche durchgeführt?

Tierversuche werden aus vielen Gründen durchgeführt. Dazu gehört zum Beispiel die Grundlagenforschung. Vereinfacht gesagt, geht es vor allem darum, neue Dinge zu entdecken und diese mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dabei wird jedoch sehr gezielt nach grundlegenden Prozessen geforscht. Außerdem können Tierversuche dabei helfen, Krankheiten bei Menschen und Tieren zu erforschen. So können Krankheiten besser verstanden und vorgebeugt werden. Auch die Erkennung oder die Behandlung werden verbessert. Tierversuche sind zudem sehr wichtig für die Entwicklung von neuen Stoffen. Das können zum Beispiel Medikamente sein. Denn so können Nebenwirkungen frühzeitig erkannt werden. Tierversuche werden also hauptsächlich durchgeführt, um die Gesundheit und die Lebensqualität von Menschen und Tieren zu verbessern.

Gibt es Alternativen zu Tierversuchen?

Es gibt bereits heute sehr viele Alternativen zu Tierversuchen. Die wichtigsten werden wir weiter unten vorstellen. Dazu gehören die sogenannten „In-vitro“- und „In-silico“-Verfahren. Jedoch bleibt es nicht dabei. Denn das Ziel ist es, stetig neue Alternativen zu entwickeln. Dies wird von Institutionen wie der Europäischen Union gefördert. Wenn eine neue Alternative gefunden wurde, wird dies mit der wissenschaftlichen Welt geteilt. So wird sichergestellt, dass diese Alternative zukünftig angewendet werden muss. Denn ein Tierversuch wird unter anderem nur dann genehmigt, wenn es keine Alternative gibt. Da aber nicht alle Tierversuche ersetzt werden können, sind sie immer noch ein wichtiger Bestandteil der Forschung.

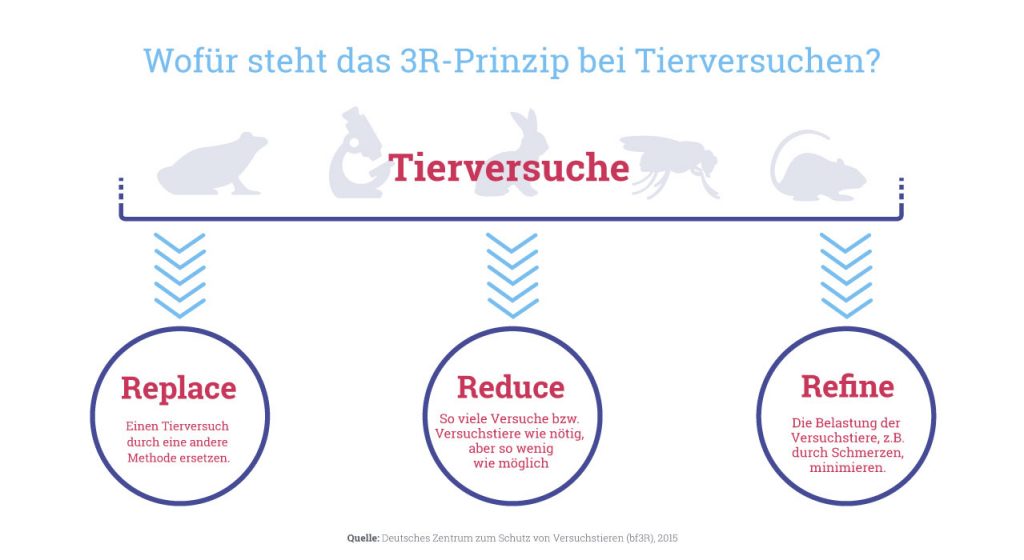

Wofür steht die Abkürzung „3R“?

„3R“ beschreibt ein Prinzip, das von Forschenden bei Tierversuchen angewendet wird. Nach diesem Prinzip richten sich auch das Tierschutzgesetz in Deutschland. „3R“ setzt sich dabei aus den englischen Begriffen Replace, Reduce und Refine zusammen. „Replace“ bedeutet übersetzt „ersetzen“. Danach sollen Forschende immer versuchen, so viele Tierversuche wie möglich zu ersetzen. Es gibt nämlich gute Alternativen, um bestimmte wissenschaftliche Fragen zu beantworten. Im besten Fall kommen Forschungsprojekte so komplett ohne Tierversuche aus. Allerdings kommt es auch vor, dass Tierversuche nötig sind. Wenn das der Fall ist, kommt das zweite „R“ zum Einsatz. „Reduce“ bedeutet übersetzt „reduzieren“. Demnach sollen Forschende nur so viele Tierversuche durchführen, wie absolut notwendig sind. So soll verhindert werden, dass mehr Tiere als nötig für Versuche herangezogen werden. Anschließend kommt der letzte Schritt zum Tragen. „Refine“ bedeutet übersetzt „verbessern“. Damit ist gemeint, dass die Bedingungen für die Versuchstiere so gut wie möglich gestaltet werden sollen. Damit soll die Belastung für die Tiere so gering wie möglich gehalten werden. Zusammengefasst steht das „3R“-Prinzip also dafür, dass so viele Tierversuche wie möglich ersetzt werden sollen. Auch soll die Anzahl der Versuchstiere bei trotzdem benötigten Tierversuchen auf das absolute Minimum reduziert werden. Zudem reduzieren wir die trotzdem nötigen Tierversuche auf das absolute Minimum. Außerdem werden die Bedingungen für die Versuchstiere so gut wie möglich verbessert.

Bild: Tierversuch-verstehen.de

Wie können wir Tierversuche ersetzen?

Das Ziel von Forschenden ist, so viele Tierversuche wie möglich zu ersetzen. Es werden laufend neue Alternativen entwickelt und Verfahren erprobt, mit denen dies gelingen kann. Zwei davon möchten wir hier kurz erläutern. Nämlich die sogenannten „In-vitro“- und „In-silico“-Verfahren. Bei dem ersten Verfahren beobachten wir lebende Zellen innerhalb einer künstlichen Umgebung, zum Beispiel in einer Petrischale. Dies kann zwei große Vorteile haben: Zum einen müssen nicht immer Lebewesen geschädigt werden. Zum anderen können die gewonnenen Ergebnisse leichter verstanden werden. Denn in einem Lebewesen laufen jederzeit sehr komplexe Prozesse ab, oft auch gleichzeitig. Diese lassen sich für einen Versuch nicht einfach abschalten. Zum Verstehen der Ergebnisse ist es wichtig, alle anderen Erklärungen ausgeschlossen zu haben. Dies ist in einer kontrollierten Umgebung einfacher. Denn hier kann man genau bestimmen, welche Prozesse ablaufen sollen und welche eben nicht. Für Forschende sind drei In-vitro-Modelle besonders wichtig: Permanente Zellkulturen, Organoide und Multi-Organchips. Permanente Zellkulturen sind einfache Ansammlungen von Zellen. Diese Zellen teilen sich beliebig oft weiter und können deshalb sehr lange genutzt werden. So können Forschende beispielsweise testen, wie eine bestimmte Art von Zellen auf einen Wirkstoff reagiert. Organoide sind im Vergleich dazu weiterentwickelter. Sie können sogar menschlichen Organen in ihrer Funktionsweise ähneln. Mit Organoiden können Forschende beispielsweise testen, wie ein bestimmtes Organ auf einen Wirkstoff reagieren könnte. Denn Organoide können einzelne Funktionen von menschlichen Organen simulieren. Multi-Organchips sind mehrere dieser Organoide, die miteinander verbunden wurden. Damit lassen sich noch genauere Untersuchungen durchführen. Bei In-silico-Verfahren handelt es sich um computer-basierte Alternativen. Dies können zum Beispiel aufwendige Simulationen sein. Diese Simulationen können mit bereits gewonnenen Daten „gefüttert“ werden. So lernt der Computer die Eigenschaften von bestimmten Zellen kennen und kann mögliche Reaktionen vorhersagen.

Wie können wir Tierversuche reduzieren?

Leider kommt es vor, dass Tierversuche nicht ersetzt werden können, weil es noch keine Alternative gibt. Dann sollen Forschende die Anzahl der Tiere für ihre Versuche auf das absolute Minimum reduzieren. Dies kann durch mehrere Strategien gelingen. Das Ziel eines jeden Tierversuchs ist es, ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Grundsätzlich gilt: Umso mehr Tiere man für einen Versuch heranzieht, desto genauer werden die Ergebnisse. Wenn man zu wenig Tiere für einen Versuch heranzieht, kann dies problematisch sein. Es besteht dann nämlich das Risiko, dass die Ergebnisse willkürlich sind. Das wäre nicht gut. Die Ergebnisse werden mit der Anzahl der herangezogenen Tiere immer genauer. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Anzahl. Erreicht man diese Anzahl, können die Ergebnisse nicht mehr genauer werden. Diese Anzahl an benötigten Versuchstieren kann bei jedem Versuch anders ausfallen. Mithilfe von statistischen Methoden kann man diese Anzahl an Versuchstieren genau berechnen und somit auch reduzieren. So wird sichergestellt, dass nicht mehr Tiere für einen Versuch herangezogen werden müssen, als wirklich nötig werden. Darüber hinaus sind Forschende auch angehalten, vor ihrem Versuch ein gut durchdachtes Studiendesign zu entwickeln. Dafür können forschende Personen in wissenschaftlicher Literatur nach ähnlichen Versuchen suchen. Werden sie fündig, könnten beispielsweise Probleme frühzeitig erkannt werden. So können Forschende mögliche Probleme bereits vor dem Versuch identifizieren. Das gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Studiendesign gegebenenfalls zu verbessern.

Wie können wir Tierversuche verbessern?

Es können noch nicht alle Tierversuche ersetzt werden. Aber die Tierversuche, die trotzdem notwendig sind, können zumindest verbessert werden. Das kann erreicht werden, indem die Belastung für die Tiere reduziert wird. Sowohl während des Versuches, als auch in der Haltung. So sind die Versuchstiere weniger Stress ausgesetzt. So können etwas zusätzliches Spielzeug im Käfig zum Zeitvertreib oder bestimmte Griff- und Behandlungstechniken bereits helfen, den Stress der Versuchstiere zu reduzieren. Das ist nicht nur gut für die Tiere, sondern auch für uns. Denn dies kann sich auch positiv auf die Aussagekraft der Ergebnisse auswirken. Stress ist nämlich durchaus in der Lage, die Versuchsergebnisse zu beeinflussen. Die Folge könnte sein, dass diese schwerer oder sogar gar nicht zu interpretieren sind. Zudem sollten Forschende ihre Tierversuche gewissenhaft planen. Sie sollten sich dabei überlegen, welche Versuchsmethode und welche Tierart für ihren Versuch am besten geeignet sind. Bei der Auswahl dieser beiden Aspekte sollten sie natürlich stets darauf bedacht sein, so wenig Leid wie möglich zu verursachen.

Warum können wir nicht alle Tierversuche ersetzen?

Der wissenschaftliche Stand ermöglicht es leider noch nicht, alle Tierversuche zu ersetzen. Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden bereits viele Alternativen entwickelt und es kommen stetig neue Methoden hinzu. Jedoch sind Tierversuche manchmal aus wissenschaftlichen Gründen heraus unumgänglich. Nämlich dann, wenn eine wissenschaftliche Frage beantwortet werden soll, für diesen Zweck aber noch keine Alternative entwickelt wurde. Allerdings sollte zudem erwähnt werden, dass der zu erwartende Nutzen eines Tierversuchs größer sein muss, als das verursachte Leid. Andernfalls würde dieser Versuch nicht genehmigt werden.

Quellen

- Tierschutzgesetz (TierSchG)

- The Principles of Humane Experimental Technique: Russell/Burch, 1959. Kostenlos lesbare Neuauflage aus dem Jahr 1992:

https://caat.jhsph.edu/principles/the-principles-of-humane-experimental-technique

- Tierversuche verstehen. Eine Informationsinitiative der Wissenschaft: